| 金種 |

|

「紙幣のABC(基礎知識)」でご紹介しましたが紙幣の縦横の長さには規則性があります。縦は76mmで固定、横の長さは金種毎で変わります。この横の長さを測定することで金種を選別することができます。 昭和59年11月に発行された夏目漱石、新渡戸稲造、福沢諭吉のシリーズD券の横幅は、規則正しく5mmの差がありましたが、2000年7月19日に発行された二千円の横幅は154mm。千円札との差は4mmで、五千円札との差が1mmしかありません。この1mmの差だけで金種を選別することは難しくなりました。 平成16年11月に発行された野口英世、樋口一葉、福沢諭吉のシリーズE券は、この二千円札と五千円札の接近した差を広げるため五千円札の長さを1mm長くして156mmとしました。 |

| シリーズ | ||

|---|---|---|

|

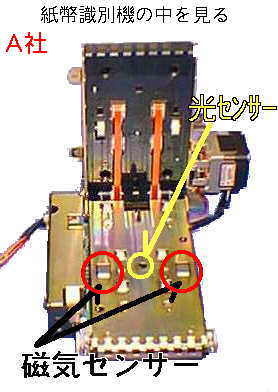

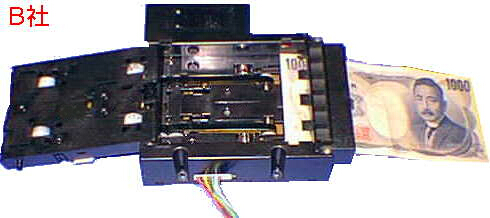

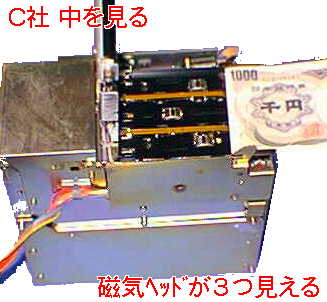

E券にはさらに新しい特徴があります(すき入れバーパターン)。紙幣を光に透かしてみると右側に縦の線が現れます。千円札/1本、五千円札/2本、壱万円札/3本。一見すると最先端技術による偽造防止策と思えますが事実は業界への「救いの手」なのかもしれません。 お札の偽造防止策は微細な模様と深い色づかいで、それそのものが芸術にも思え世界に誇れる紙幣作りと言えます。しかし「すき入れバーパターン」だけはいただけません。そもそも何の為に追加されたのでしょうか。偽造防止であれば、既に紙幣中央へ肖像のすき入れがあります。しかも金種で増える縦線の数、あからさまです。むしろ金種を判定する以外にこの縦線の持つ意味は無いと思われます。 二千円札(二千円問題)が無計画であった事を裏付ける「すき入れバーパターン」です。 透過型光センサーを使い、紙幣の中央ラインをセンスすれば縦棒の数で金種判定が可能です。 縦棒の数(すき入れバーパターン)と紙幣の横の長さ(上記表参照)と図柄(下記参照)を併用することで難易度のあるD券とE券上の金種判定ができるようになりました。  |