| 規格 |

| 手元にある千円、五千円、一万円札を並べてみると一目瞭然。縦のサイズは同じで額が大きくなるにつれて横のサイズが広がります。 |

| 毎日使っているお札ですが、じっくり見ることって少ないのではないでしょうか。 |

| 歴史 |

|

お札の歴史は古くありません。日本銀行が発行する銀行券は、1885年(明治18年)が誕生日となります。それ以前は江戸時代に作られていたものがありますが、諸大名が統括した藩毎で異なった紙幣を発行していました。さらに時代をさかのぼると商人が作った品物の借用書がその起源です。 少しだけ説明をしましょう。紙幣の歴史をご覧ください。 |

| 規格 |

| 手元にある千円、五千円、一万円札を並べてみると一目瞭然。縦のサイズは同じで額が大きくなるにつれて横のサイズが広がります。 |

| <メモ1> |

| D券五千円札の横の長さがE券になると1mm長くなりました。これは想定外の二千円札の登場で1mmしかないD券の二千円札と五千円札の差を広げるための策です。二千円札について詳しくは2000円問題をご覧下さい。 |

| <メモ2> |

| 精度ある日本技術ではありますが、経年劣化なのか、そもそもの誤差なのか少々サイズの違う千円札を発見。 |

| シリーズ |

|

流通している日本銀行券 2024年(令和6年)7月3日発行のF券についてはここで辛口評価しています。 平成25年ごろから偽札と間違われる程に姿を見なくなった1984年(昭和59年11月)から発行されている夏目漱石、新渡戸稲造、福沢諭吉の紙幣をD券と呼び、2004年(平成16年11月1日)より発行された野口英世、樋口一葉、福沢諭吉の紙幣をE券と呼びます。 2024年(令和6年7月3日)に発券された1万円札(渋沢栄一) 、五千円札(津田梅子)、千円札(北里柴三郎)はF券です。 E券五千円札の樋口一葉は日銀初の女性肖像です。 (政府紙幣では1881年神功皇后。日銀では2000年(平成12年7月19日)発行の二千円札の裏右下に紫式部がデザインされている) EやFがあると云うことは当然AもBもCもDもあります。下の写真は、C券:聖徳太子の五千円札、B券:板垣退助の百円札、C券:聖徳太子の1万円札、C券:伊藤博文の千円札。

|

| マイナーチェンジ (新5000円札登場!?) |

|

2014年(平成26年5月12日)、五千円札がほんの気持ち変化がありました。 変わったのはホログラムを貼り付けているシールの形状と、記番号の色。 ホログラムは見た目にキラキラ光る楕円形の図案ですが、それを貼っていると思われるシールがホログラムよりもだいぶ大きく、楕円から四角に変わりました。   |

| 製造 |

|

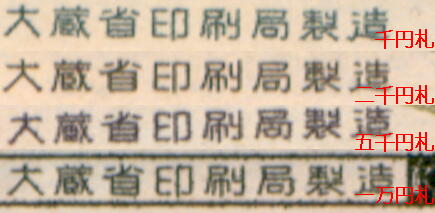

印刷局でお仕事をされている方より情報を頂きました。お札は、「造幣局」製造だと思っている方がいるようですね。下の写真でもわかるように「印刷局」製造です。 ((旧大蔵省)旧財務省造幣局)現在の「独立行政法人国立造幣局」は、硬貨を作っています。ちなみに、硬貨には[日本国]の刻印があり、日本政府が作っている事がわかります。お札は、[日本銀行券]の印刷がありますように日銀が発行元で、印刷は((旧大蔵省)旧財務省印刷局)現在の「独立行政法人国立印刷局」です。 |

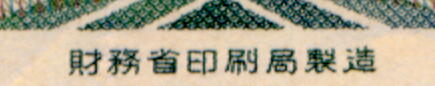

下は財務省になってからのものです。

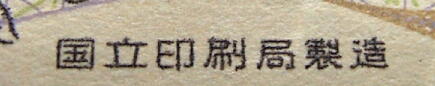

下は独立行政法人国立印刷局になってからのものです。

| 記番号 |

|

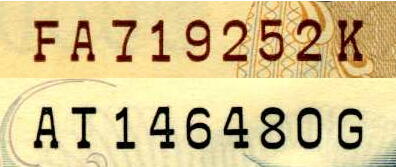

紙幣のシリアル番を「記番号」といいます。でも所謂シリアル番号とは違う性質もあります。それは記番号はユニークではなく「同じ番号のお札が存在する」と言うことです。まずはこの記番号のルールを紹介しましょう。 記番号は記号と数字合わせて8桁〜9桁あり数字のところは6桁あります。「000001〜900000」までカウントされ90万枚が存在します。「000000」や「900001〜999999」はありません。 アルファベットは先頭に1桁か2桁、後ろにも1桁用意されます。「AA000001A」の記番号ならば9桁です。仮に「AA000001A〜ZZ900000Z」までカウントしたなら129億6千万枚になるそうです。 またアルファベットのI(アイ)やO(オー)は1や0と間違えるので利用しません。 アルファベットには製造工場の意味合いも持たせています。例えばA〜Hは滝野川工場、J〜N、P〜Rは小田原工場、S〜Vは静岡工場、W〜Zは彦根工場だそうです。 記番号がいっぱいになりフルカウントすると記番号の色を変えて最初からカウントし直します。つまり色こそ違いますが同じ番号は存在する事になります。これがお札の記番号と一般的なシリアル番号の違いと言えるでしょう。 記番号の色の変化は、「黒色」→「青色」→「褐色」→「暗緑」と変わります。 記番号の字形(font)は少々ユニークです。下記画像の中央にある「2」は特に変わったデザインと言えます。ちなみに、千円札と五千円札のフォントデザインは同一ですが、一万円札とは異なります。一般には存在しな字形であり、類似書体が無いことから偽造防止策の一つと言えます。 |