|

|

■NEW Site■

| 歴史 |

|

印刷の世界史を調べてみると、紀元前4,000年のバビロニアの押圧印刷、西暦105年には中国で紙が作られるようになります。 西暦285年になるとようやく日本に紙と墨が伝わってきます。西暦960年を過ぎるころになると木版による印刷技術も始まり一般化してきます。西暦1,400年代は鋳造技術が確立しドイツを中心に銅板による彫刻や活版印刷技術などが進みます。西暦1,457年になるとドイツによる三色印刷も始まります。 西暦1590年、印刷機が来日します。国内で初めての本が作られたのがこの頃です。まだまだ印刷をどのように用いていいのかわからない時代であった日本ですが、この十年後にお札がお目見えすることになります。 とても残念なことではありますが本物の紙幣と偽札は切っても切れない関係にあります。いつの時代においても紙幣の発行と共に偽札は出現し、紙幣の歴史の裏には偽札の歴史が存在していると言って過言ではありません。なんと最古の紙幣にも偽札が存在していました。 |

| 日本紙幣ルーツは借用書 |

|

日本最古の紙幣は山田羽書(やまだはがき)だと言われています。これについては多くの書籍やインターネットで知られているところで、紙幣の歴史としてほぼ間違いないでしょう。 この山田羽書、実は国が発行する統一された紙幣ではなく私札でした。 慶長一五年(西暦1600年)ごろ、現在の三重県伊勢市にある神社内の営業でつり銭用の代わりとして預かり証をわたしていたものだと言われています。もしかすると紙幣というよりは手形と言ったほうがわかりやすいかもしれません。 山田羽書の現物は国立印刷局が運営をしている「お札と切手の博物館」や「伊勢市立郷土資料館」に行くと見ることができます。実際に見ると約4Cm×約20cmの縦長で、木版による印刷と預かった金額が墨で書かれています。朱印もあり単に預かり証や手形の類というよりは契約書を感じる風格があります。 日本で初めて登場するお札ではありますが実際の用途としてはつり銭の代わりに発行した預り証です。渡されるほうも支払う方も面識があることになります。現在のような紙幣とは違い私札で預かり証ですから当然発行枚数も少なく、お札の歴史の一ページに留める程度のことと思いきや無計画な乱発でもあったのでしょう。なんと偽札が発見されたとの記録がありました。

古事類苑の分類・・泉貨部、篇・・紙幣、項・・羽書(451頁)には寛永元年(西暦1624年)に山田羽書のニセ物が出回っていたことが記載されています。 預かり証である山田羽書を渡せば記載されている金額と交換してくれるというわけです。出来心にしても偽物の山田羽書を作ろうという人が出てくるのも不思議はありません。本当に預かり証なら、あて先の記録や日付、通し番号管理、譲渡不可などの規定があれば偽物を渡されたとしてもその真贋を控えで確認できたと思います。まあ、いつの時代も悪いことを考える人はいるものです。結果的に歴史的な偽札の登場となったわけです。 |

【左:山田羽書 右:越前福井藩札】

| 組織ぐるみな偽札 |

|

山田羽書から半世紀が過ぎたころになると幕府がそれぞれの藩に許可を出します。当然多くの藩が紙幣(藩札)を作るようになります。ようやく紙幣にとって新しい時代が訪れることになると思いきや幕府が統制し管理することもなく私札同様にそれぞれの藩が藩幣を印刷していました。 幕府が許可を与えたので藩札との表現になりますが、見方を変えれば私札の乱発と言えるでしょう。その証拠に江戸時代から明治時代になると、200を超える藩や旗本がそれぞれ紙幣を作っていました。正確な数はわかりませんが一つの藩が5種類の紙幣を作ったとして軽く千種類を超える紙幣が存在したことになります。そもそも藩が紙幣を作るのは財政難によるものですから乱発する藩がでてきても不思議ではありません。 乱発による過剰な紙幣発行は一時的に豊かになっても経済のバランスは崩れ乱発が明るみに出てきます。インフレにも似た状態ならまだ救えますが偽札を作るとなれば話も違います。明治三年(西暦1870年)福岡藩による藩ぐるみの偽札事件が発覚します。 |

| 紙幣の歴史は偽札の歴史 |

|

福岡藩の偽札は専用の工場で100人を超える工員が従事していました。発覚されるまでどのくらいの偽札が世に出回っていたのでしょうか。考え方にもよりますが藩が印刷した偽札は偽札だったのでしょうか?その頃の印刷技術は言わば一般技術です。紙や墨などの資材さえ同じであれば似たようなものが作れたはずです。「偽札」と表現はしても作り方や材料が同じであれば本物と偽物は瓜二つのだったのでしょう 見た目にそっくりな紙幣は一度流通すればもう見分けがつきにくくなっていたと思われます。藩札だけでなくまだまだ私札も使われていた時代、利用者が見比べるために必要な情報なども乏しかった頃の事です。藩による組織的かつ大規模な偽札と私札の偽札も含めるとその数は想像できないほどでしょう。

--------- |

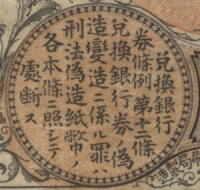

【左:武内宿禰 一円券 右:クローズアップ】

| 上の紙幣は【明治22(1889)年5月1日に発行された1円券】その後改版され大正5(1916)年8月15日に再リリースされたものです。1円券には偽造を警告する文が印刷されているほどに、偽札は極めて問題視されていた事がうかがえます。 チー三七号事件、昭和36年(西暦1961年)秋田市の日銀秋田支店で偽千円札が発見されました。この事件の特徴は紙幣と偽札の見分け方など鑑別について記事が掲載されてからあとに新たな偽札が発見された点にあります。つまり新聞に偽札の欠点が報じられると偽札が改良されたのです。欠点を補い精度の高い偽札を作ることで2年間に340枚以上もの偽札が出続けることになりました。なお犯人は捕まらず時効が成立しています。 |